外来データ提出加算とは?算定要件から申請方法、電子カルテ活用法まで徹底解説

令和4年度(2022年度)の診療報酬改定では、それまで入院のみ算定可能であった「データ提出加算」が、外来、在宅、リハビリの3種にも導入される形でそれぞれ新設されました。なかでも、「外来データ提出加算」は生活習慣病管理料を算定するクリニックにとって、新たな収益源となる可能性を秘めています。しかしながら、データ作成の難しさや負担の大きさなどから届出数は伸び悩んでおり、クリニックでも導入が進んでいないことがうかがえます。本記事では、外来データ提出加算の概要、複雑な申請手続きやデータ作成の具体的な流れ、そして電子カルテを活用した効率化のポイントとして、外来データ提出加算の作成ツールを標準搭載した当社の「BrainBox」シリーズについてご紹介します。

データ提出加算の概要

データ提出加算は、国が推進する医療政策の大きな流れの中に位置づけられています。まずは、この加算の届出状況について見ていきましょう。そして、外来・在宅・リハビリテーションに関するデータ提出加算のうち、対象医療機関数が最も多い「外来データ提出加算」に着目して、制度的な背景や診療報酬上の位置づけを解説します。

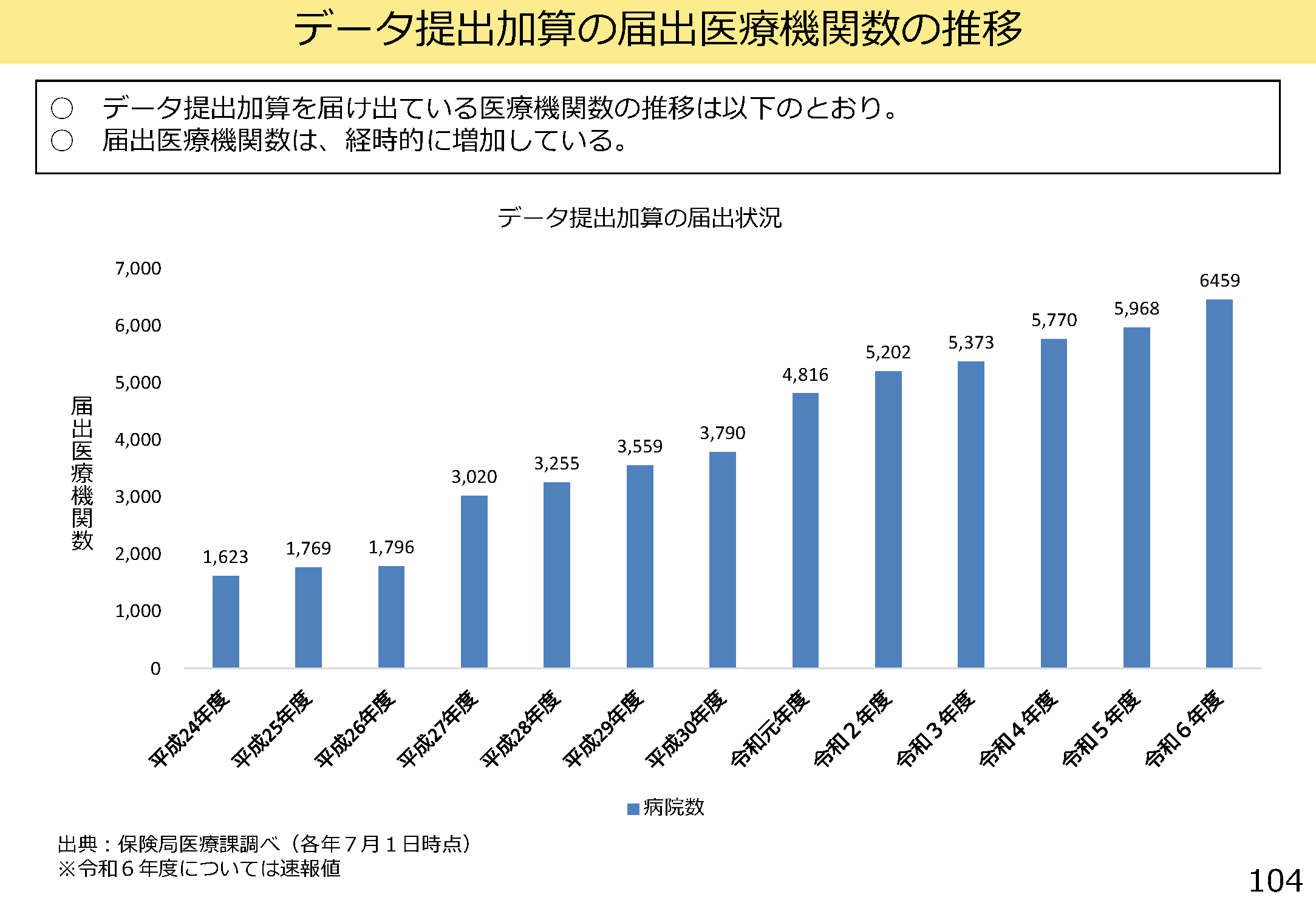

データ提出加算の届出状況

外来・在宅・リハビリテーションのデータ提出加算に先駆けて始まった、「入院」におけるデータ提出加算の届出医療機関数は経時的に増加しており、令和6年度の速報値では6,459施設がすでに届け出ていることがわかっています。病院数全体で約8,000施設ということを考えると、8割近くが届出を済ませていることになります。※1、2

引用元:厚生労働省. 令和7年度第4回入院・外来医療等の調査・評価分科会 議事次第 ※1

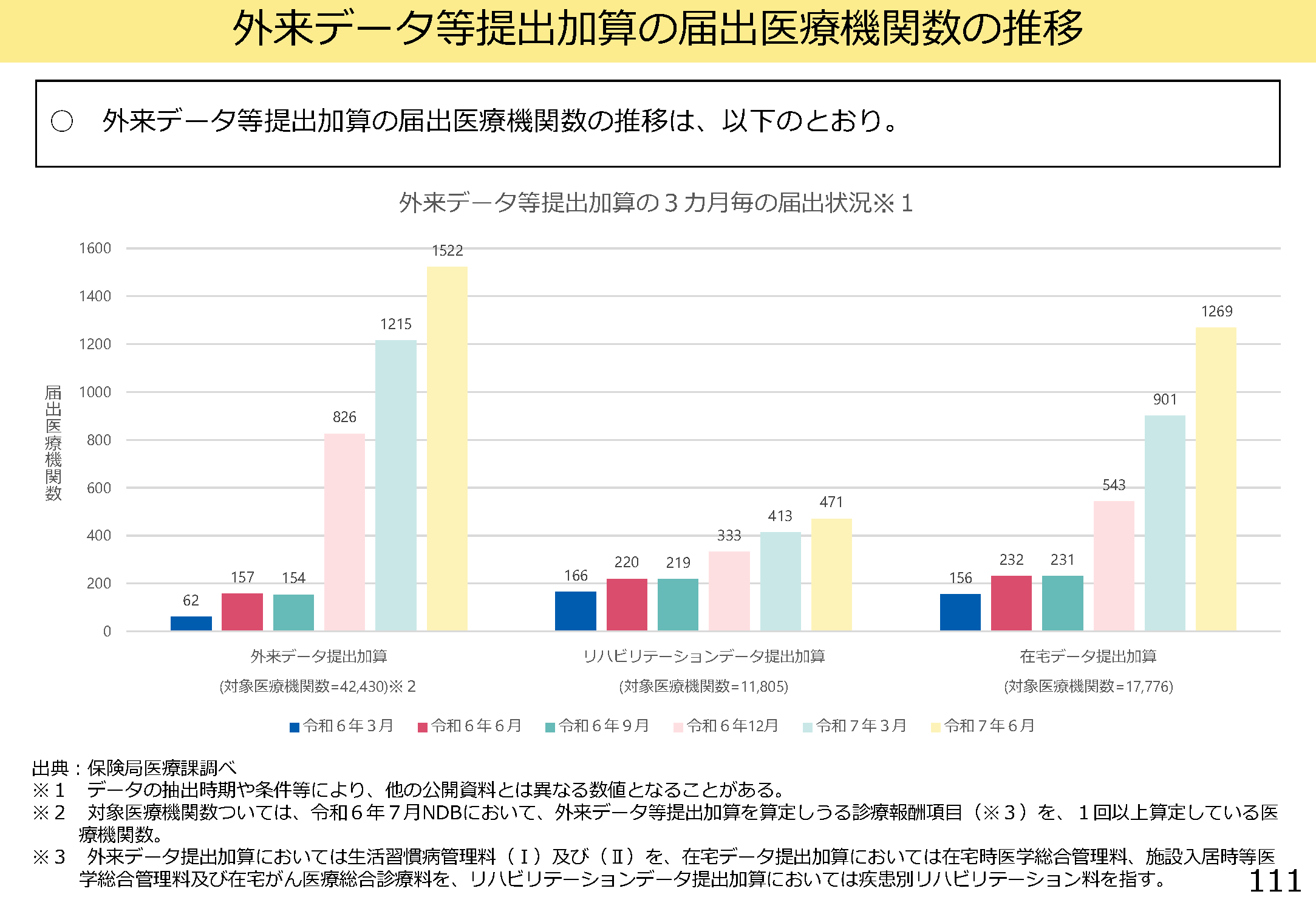

その一方で、令和4年度に新設された外来・在宅・リハビリテーションにおけるデータ提出加算の届出状況は極めて低調です。特に、生活習慣病管理料を届け出ている医療機関4万2,730施設のうち、「外来データ提出加算」を届け出ているのは令和7年6月時点では1,522施設でした。生活習慣病管理料を届け出ているにもかかわらず、外来データ提出加算を取得している医療機関は、わずか3%程度にとどまっているということです。※1、2

引用元:厚生労働省. 令和7年度第4回入院・外来医療等の調査・評価分科会 議事次第 ※1

外来データ提出加算は国が推進する医療DXの重要施策のひとつ

外来データ提出加算は「生活習慣病管理料」に関連しており、その目的は、外来医療、特に生活習慣病管理における診療の質や実態を全国規模で収集・分析し、データに基づく適切な評価を推進することにあります。※3

従来は、日本の医療データ収集は入院医療が中心でした。急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度であるDPC(Diagnosis Procedure Combination)制度を通じて、急性期病院の入院患者に関する膨大な診療データが収集され、診療報酬改定の基礎資料や医療の質評価などに活用されてきました。※4

しかし、国民医療費の大きな部分を占める外来医療、とりわけ生活習慣病のような慢性期医療に関する詳細なデータは不足していました。この情報格差を埋め、エビデンスに基づいた医療政策を立案するために導入されたのが、外来データ提出加算です。

外来データ提出加算を算定するクリニックは、患者の診療情報を匿名化した上で、厚生労働省に提出することが求められます。収集されたデータは、今後の診療報酬改定の議論や、地域ごとの医療提供体制の最適化、さらには生活習慣病対策全体の効果測定などに活用されることが期待されています。

つまり、外来データ提出加算に取り組むことは、単にクリニックの収益を増やすだけでなく、国全体における医療の質の向上に貢献する活動なのです。データ提出は、今後の医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れにおいて、ますます重要な役割を担うことが予想されます。この制度に早期から対応することは、変化する医療環境への適応力を高め、将来的なクリニック経営の安定化にもつながるといえます。

そしてこれは、生活習慣病管理に関わる内科のみならず、リハビリテーションを行う整形外科や、訪問診療を行うクリニックにおいても同じことがいえます。データ提出加算を通して増収を狙いつつ、医療の実態を示すデータを国に提供することで、将来的な診療報酬改定や医療提供体制の最適化につなげることが求められています。

関連する診療報酬点数の概要

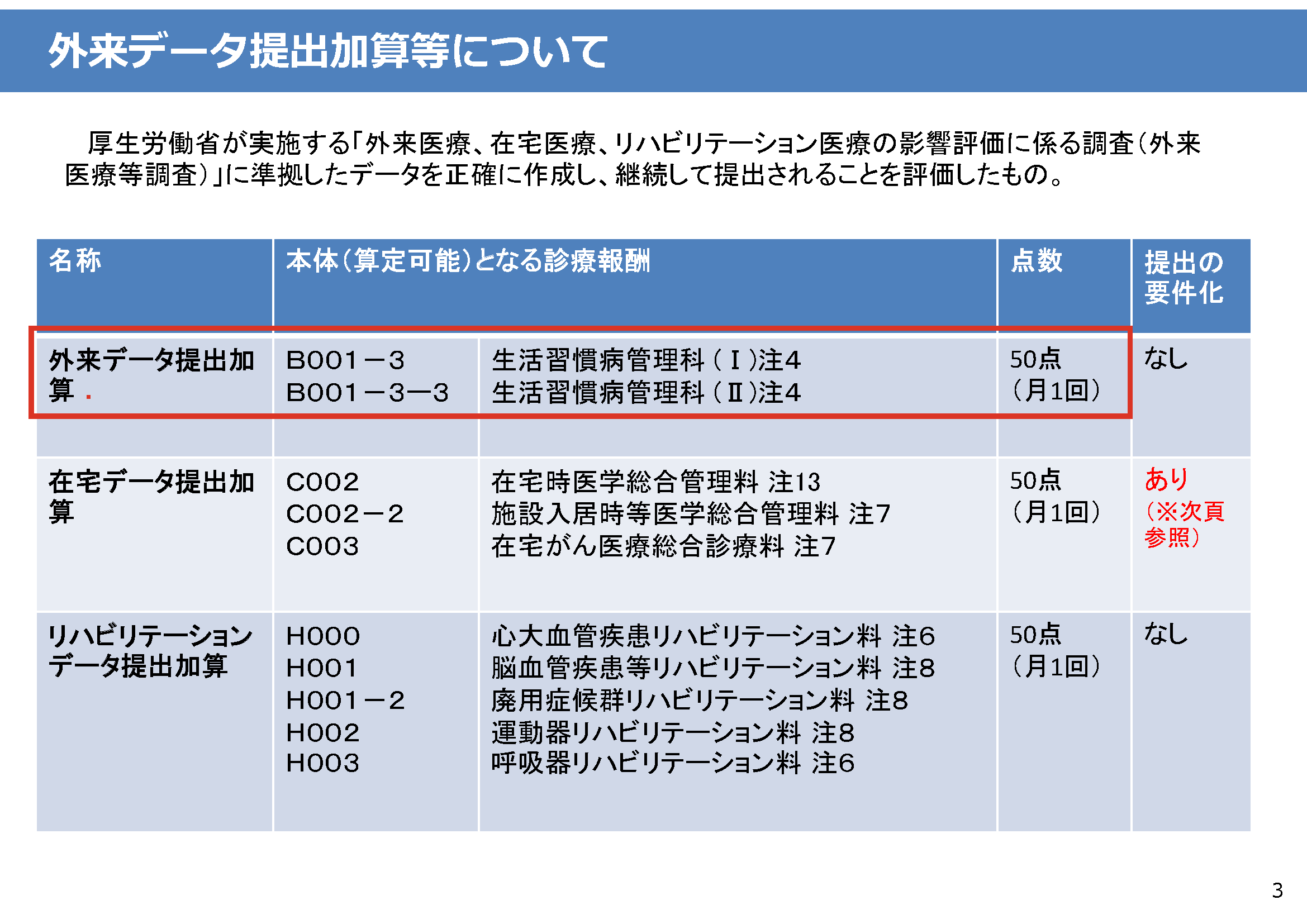

外来データ提出加算は、「生活習慣病管理料(Ⅰ)」または「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の加算として位置づけられています。

「生活習慣病管理料」は令和4年度に新設され、脂質異常症、高血圧症、糖尿病それぞれについて点数が定められていました。令和6年度に要件や点数が見直されて「生活習慣病管理料(Ⅰ)」となり、さらに、検査等を包括しない「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されました。※5

令和7年時点における、外来データ提出加算の具体的な点数は以下の通りです。※6

- 外来データ提出加算:50点(月1回)

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

この加算は、対象となる患者1人につき月1回算定できます。例えば、生活習慣病管理料の対象となる患者を1か月あたり100~300人診療しているクリニックがこの加算を取得した場合、上乗せされる収益は以下のように試算されます。

- 計算式: 50点 × 10円/点 × 100人 × 12か月 = 600,000円

- 計算式: 50点 × 10円/点 × 200人 × 12か月 = 1,200,000円

- 計算式: 50点 × 10円/点 × 300人 × 12か月 = 1,800,000円

これはあくまで試算ですが、年間で60~180万円の増収が見込める可能性があると考えると、クリニックの経営にとっては決して小さくないインパクトといえます。なお、在宅データ提出加算およびリハビリテーションデータ提出加算も同じく、対象となる患者1人につき月1回50点を加算できるため、同じ計算式で試算できます。

この加算が生活習慣病管理料に紐づけられている点も重要です。厚生労働省は、単に広範な外来データを集めるのではなく、糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった、継続的な管理が求められる疾患のデータに焦点を当てています。収集されるデータの質と政策的な有用性を高めることで、生活習慣病の管理に積極的に取り組んでいるクリニックの診療実態を正確に把握し、その労力や成果を将来の診療報酬に適切に反映させていこうという意図がうかがえます。

外来データ提出加算の課題とメリット

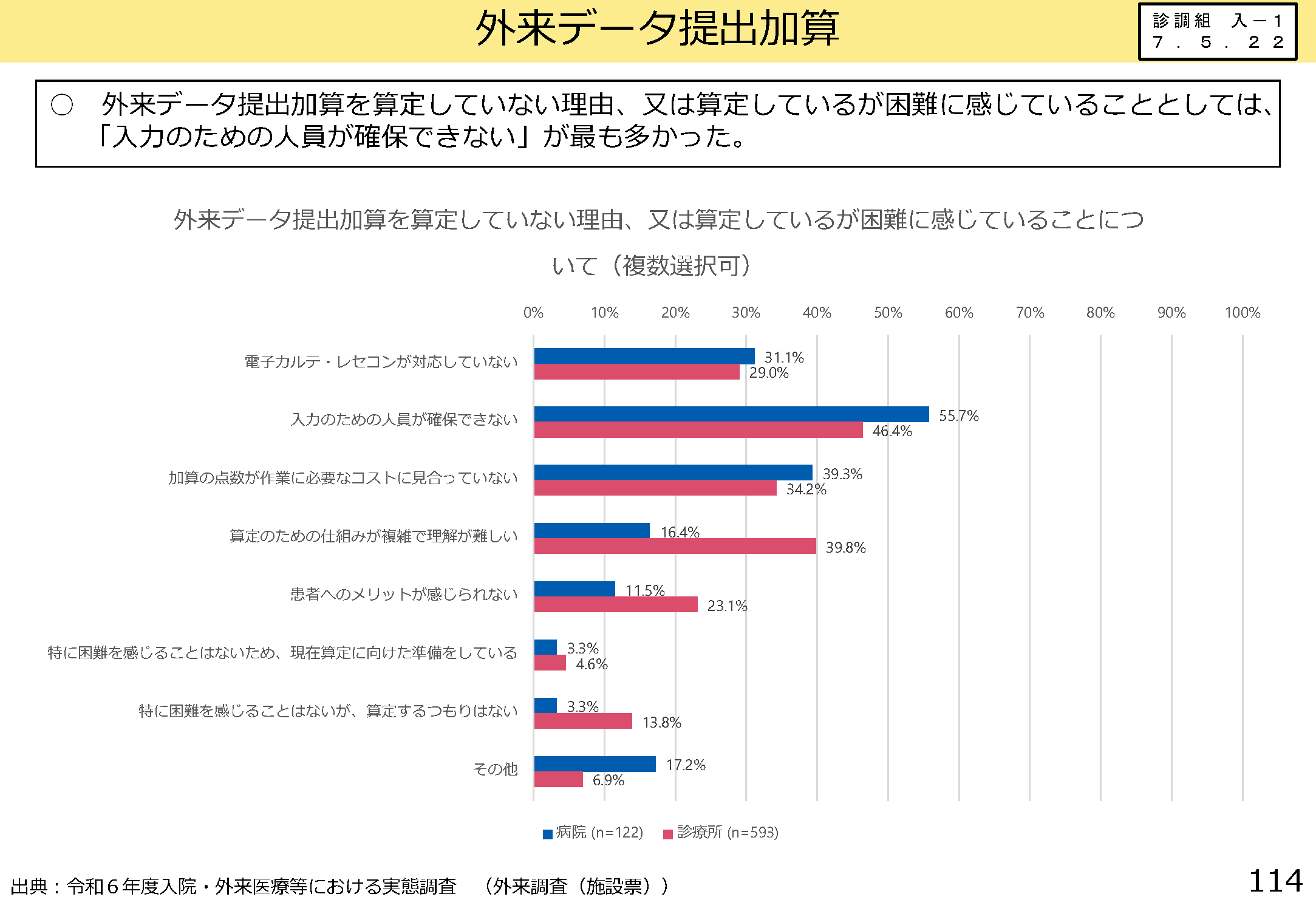

外来データ提出加算の導入が進まない背景には、多くのクリニックが抱える深刻な課題が存在します。令和6年度の「入院・外来医療等における実態調査」では、外来データ提出加算を算定していない理由についても調査しています。その理由として最も多かったのは、病院・診療所ともに「入力のための人員が確保できない」という課題でした。次いで、診療所では「算定のための仕組みが複雑で理解が難しい」という回答が多くなっていました。※1、2

引用元:厚生労働省. 令和7年度第4回入院・外来医療等の調査・評価分科会 議事次第 ※1

これは、日本の多くのクリニックが、少数のスタッフで日々の診療と事務作業を両立させていることの表れです。大規模な病院のようにデータ管理を専門に行う部門や担当者を置くことは難しく、既存のスタッフの業務に複雑なデータ作成・提出というタスクを追加する余裕がないのです。

この「人員不足」という課題に対して、クリニック経営者が選択できる戦略として、主に以下の3つが挙げられます。

- データ作成のためだけに新たなスタッフを雇用する

- 既存スタッフの業務時間を増やす

- テクノロジーへの投資

このうち、①と②は人件費の増加に直結するため、費用対効果の面からもあまり現実的ではないかもしれません。そこで、③のテクノロジーへの投資によって業務そのものを効率化し、既存のスタッフで対応可能な体制を構築することをおすすめします。

外来データ提出加算への取り組みは、単なる事務作業の追加ではなく、クリニックの業務プロセス全体を見直し、ITを活用して生産性を向上させる絶好の機会ととらえることができます。この課題を乗り越えることが、加算取得の鍵であると同時に、持続可能なクリニック経営の基盤を築くことにもつながるのです。

そして、データ作成の難しさや人員不足による負担という課題を乗り越え、外来データ提出加算を取得することで、収益や医療の質が向上します。外来データ提出加算の主なメリットを3つ解説します。

クリニックの収益向上に直接寄与

前述の通り、外来データ提出加算によって対象患者1人あたり月50点が加算されるため、安定した収益源として期待できます。特に、生活習慣病の患者は定期的に通院するため、この加算による収益は一過性のものではなく、継続的かつ予測可能なものとなります。処置や検査など変動が大きい収益とは異なり、クリニックの経営基盤を安定させる上で非常に有効です。

医師やスタッフのモチベーション向上

日々の生活習慣指導や重症化予防のための細やかな管理など、これまで診療報酬として評価されにくかった慢性疾患管理が、外来データ提出加算という形で評価されます。これは、患者のために日々の診療に励む医師やスタッフのモチベーション向上にもつながります。

患者へのサービス向上と医療の質の可視化

外来データ提出加算のメリットは、収益面だけにとどまりません。データ提出のプロセスそのものが、自院の医療の質を向上させるきっかけとなりえます。

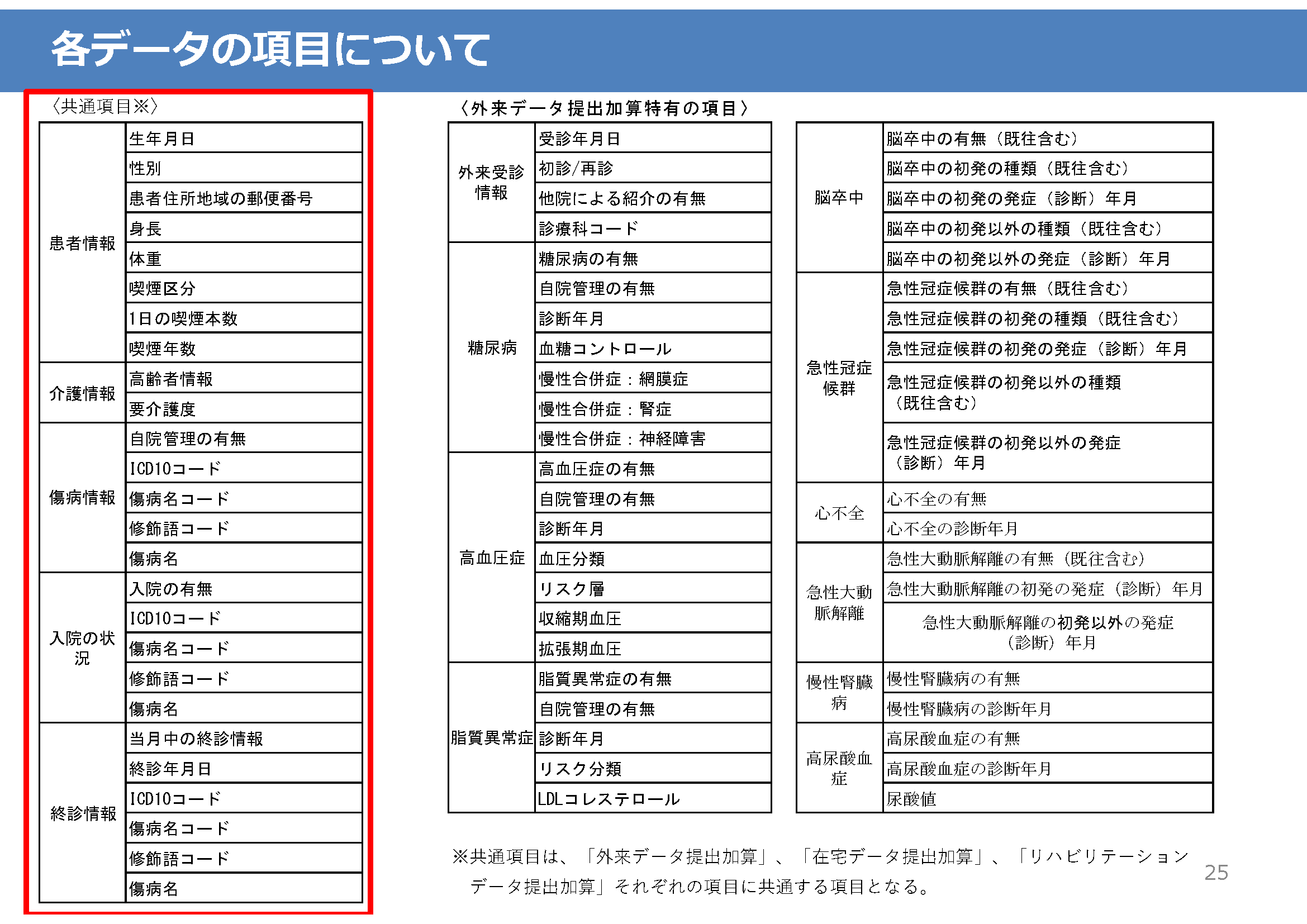

提出が求められるデータには、患者の基本情報や介護、傷病、入院の状況などの共通項目のほか、疾患別の検査結果(例:HbA1c、血圧、コレステロール値)や診断年月日、合併症や既往歴、診療行為や実施した保健指導の内容など多岐にわたる項目が含まれています。※6

これらのデータを定期的に収集・整理する過程で、自院の診療プロセスを客観的に見直すことができます。例えば、データ作成のために電子カルテの入力項目を標準化したり、指導内容の記録方法を統一したりする必要が出てきます。この「強制的なデータ標準化」は、院内での情報共有をスムーズにします。また、どのスタッフが対応しても一貫性のある質の高い医療を提供できる体制づくりに貢献します。結果として、患者一人ひとりに対する治療計画の進捗管理がより正確になり、サービスの質の向上につながるのです。

さらに、将来的には国が収集したビッグデータの分析結果がフィードバックされる可能性があります。自院の診療パターンや治療成績が、全国の平均値やベンチマークと比較できるようになれば、自院の強みや改善点を客観的に把握し、より戦略的なクリニック経営が実現します。

外来データ提出加算等の算定要件

ここからは、外来データ提出加算等の具体的な算定要件と、多くのクリニックが直面している課題について解説します。なお、「外来データ提出加算等」には、外来、在宅、リハビリテーションの3つすべてが含まれます。

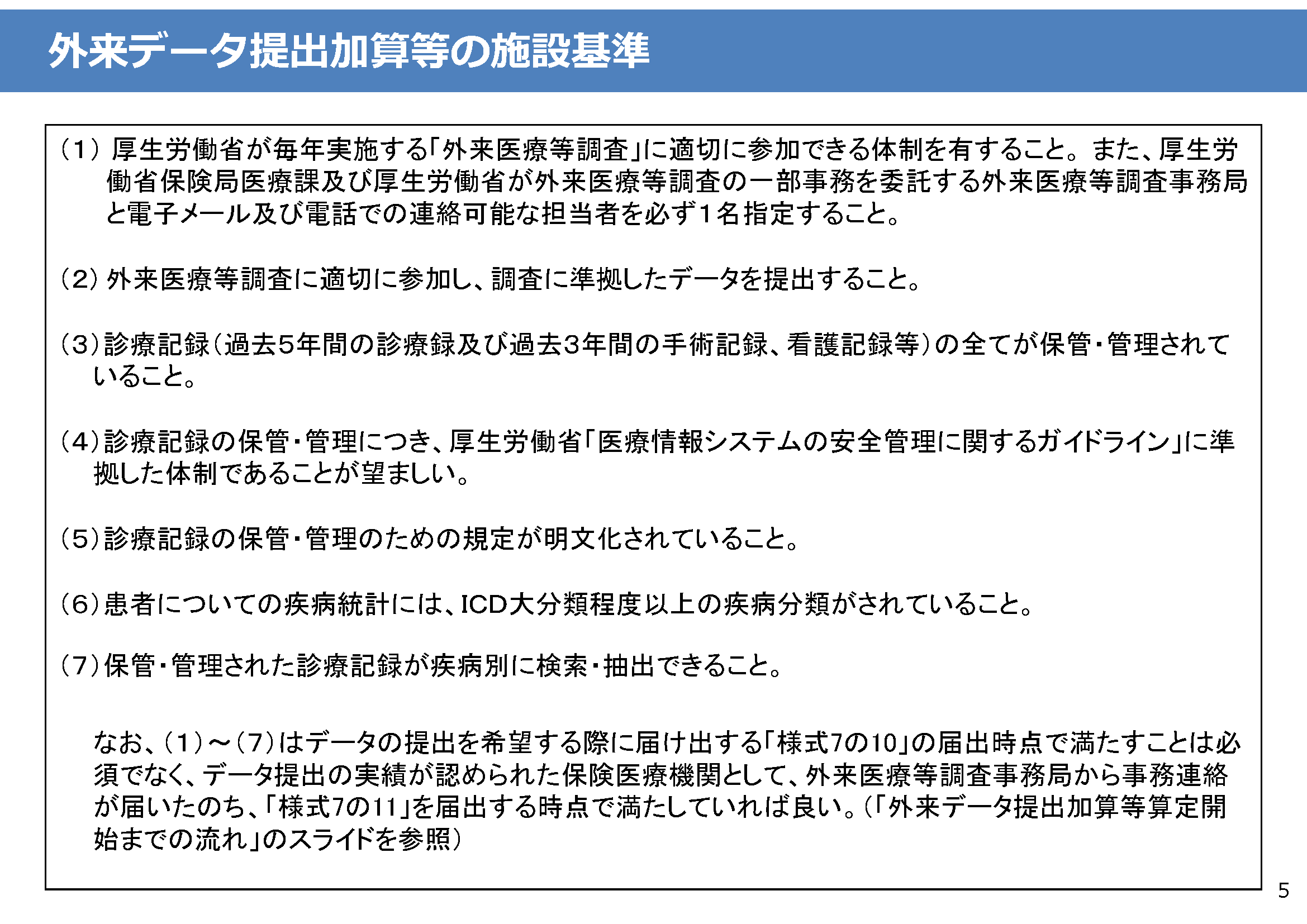

外来データ提出加算等の届出のための施設基準

外来データ提出加算等の届出を行うためには、以下の施設基準をすべて満たす必要があります。※6

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

各要件のポイントを解説します。

「外来医療等調査」の参加体制(要件1、2)

厚生労働省が実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」に適切に参加できる体制が整備されていることが求められます。具体的には、調査事務局や厚生労働省との連絡調整を担う担当者を1名以上定める必要があります。

また、外来様式1(FF1)または外来様式3(FF3)など、調査に準拠した形式のデータを正確に作成し、提出できる体制も必要です。データ様式の種類については後述します。

診療記録の適切な保管・管理および情報セキュリティの確保(要件3~5)

データ作成には過去の診療情報が必要となるため、診療記録が適切に管理されていることが必須です。電子カルテか紙カルテかを問わず、過去5年間の診療録、および過去3年間の手術記録や看護記録などが、いつでも参照できる状態で保管されていなければなりません。

また、患者の機微な情報を取り扱うため、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠したセキュリティ対策が講じられていることが望ましいとされています。これらの診療記録の保管・管理について、マニュアルや院内規定などで明文化されていることも重要です。

疾病分類と検索性(要件6、7)

ICD大分類以上の分類を使用して、患者の疾病統計を分類することが求められます。また、保管された診療記録は、疾病別に検索・抽出できる必要があります。ただデータを提出するだけではなく、診療報酬改定の議論や診療内容の効果測定のためにも、データを利活用しやすい形で整理することが大切だからです。電子カルテやレセコンに、ICDコードの出力や条件検索などの機能があれば対応可能です。

外来データ提出加算等の申請手続き

前述のように、外来データ提出加算等の仕組みの複雑さは、クリニックにおいて申請が進んでいない理由のひとつとして挙げられています。※1、2

外来データ提出加算等の申請プロセスには複数のステップがあり、書類ごとに提出先も異なります。しかし、全体の流れを把握すれば、複雑に見える申請手続きも計画的に進めることが可能です。

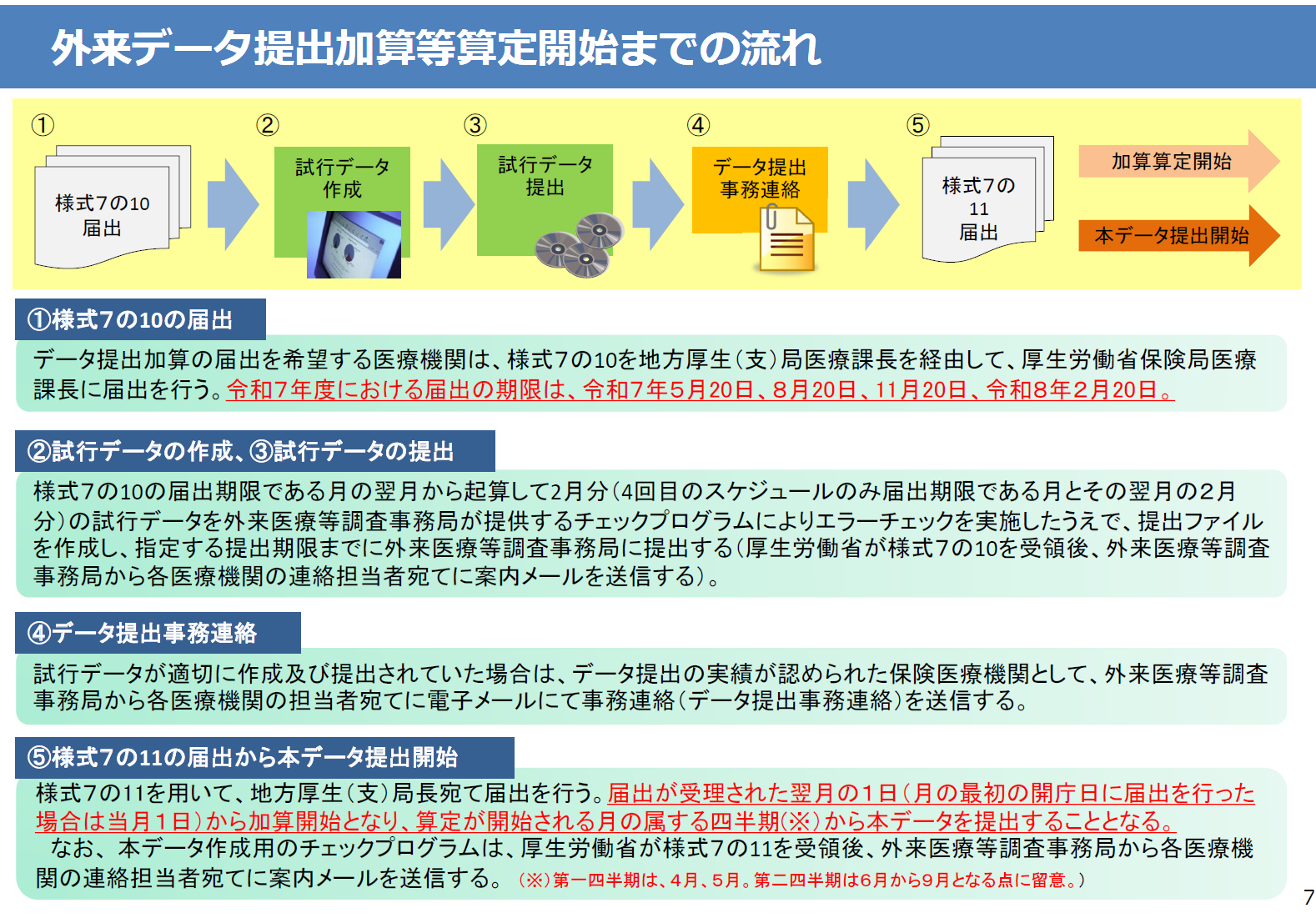

申請から算定開始までの5つのステップ

申請から算定開始までの大まかな流れは、5つのステップに分けられます。※6、7

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

ステップ① 様式7の10の提出(参加意思の表明)

- 提出物:様式7の10

- 提出先:管轄の地方厚生(支)局

- 提出方法:郵送または窓口

まず、「外来データ提出加算に係る届出書」である「様式7の10」を、管轄の地方厚生(支)局に提出します。これは、データ提出に参加する意思を厚生労働省に示すための最初のステップです。

ステップ② 試行データの作成

様式7の10が厚生労働省にて受領された後、外来医療等調査事務局から案内メールが届きます。様式7の10を提出した月の翌月から2か月分の診療データをもとに、「試行データ」を作成します。この試行データ作成が、加算取得における最大の関門です。

ステップ③ 試行データの提出

- 提出物:試行データ

- 提出先:外来医療等調査事務局

- 提出方法:原則オンライン

作成したデータは、外来医療等調査事務局のチェックプログラムを用いてエラーチェックをした後、提出期限までにオンラインで提出します。

ステップ④ データ提出事務連絡

試行データが事務局によって適切であると確認されると、外来医療等調査事務局からデータ提出事務連絡に関するメールが届きます。これにより、データ提出の実績が認められた保険医療機関となります。

ステップ⑤ 様式7の11の提出(施設基準の最終届出)

- 提出物:様式7の11

- 提出先:医療機関の所在地を管轄する各府県事務所 (都道府県によっては指導監査課など)

- 提出方法:郵送

事務連絡通知を受けた後、「外来データ提出加算の施設基準に係る届出書」である「様式7の11」を、管轄の地方厚生(支)局の各府県事務所等に提出します。厚生労働省にて様式7の11が受領された後、外来医療等調査事務局から本データ作成用のチェックプログラムについての案内メールが届きます。

様式7の11が受理された月の、翌月の診療分から加算の算定を開始できます。

必要書類とその提出方法・期限

申請に必要な「様式7の10」と「様式7の11」は、各地域の地方厚生(支)局のWebサイトからダウンロードできます。提出先と提出方法もそれぞれ異なるので、同Webサイトで詳細を確認してください。

- 様式7の10: 管轄の地方厚生(支)局へ郵送または持参

- 試行データ: 外来医療等調査事務局へ原則オンラインで提出

- 様式7の11: 管轄の地方厚生(支)局の各府県事務所(都道府県によっては指導監査課など)へ、原則郵送

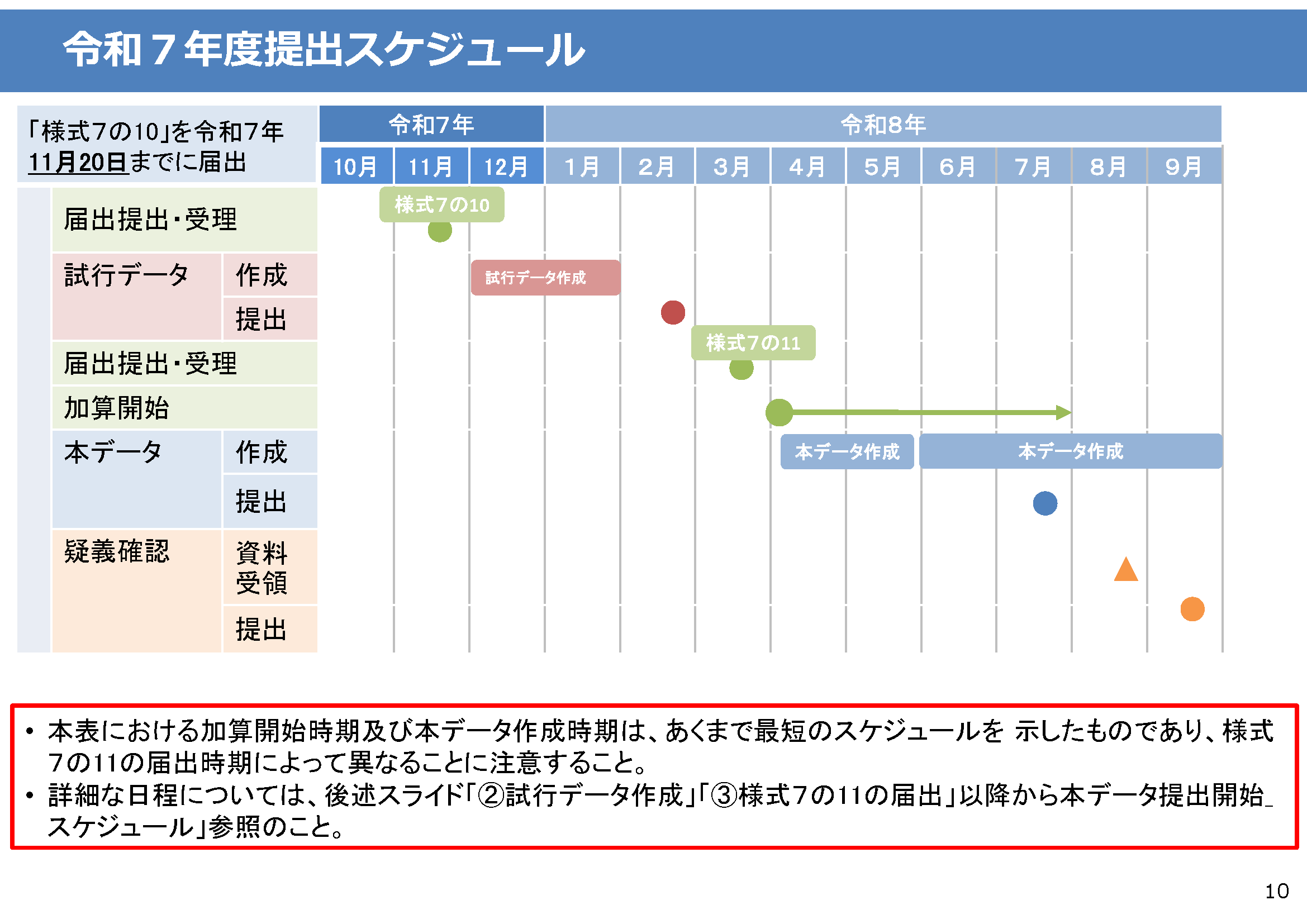

提出期限は四半期に一度設定されています。以下に、令和7年度の第三四半期(11月20日まで)に「様式7の10」を届け出た場合の最短のスケジュールを示します。

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

| タイムライン | ステップ | ポイント |

|---|---|---|

| 11月20日 まで |

ステップ① 様式7の10 提出 |

地方厚生(支)局へ提出します。ここからプロセスが開始されます。 |

| 12月~1月 | ステップ② 試行データ作成 |

様式7の10を提出した月の翌月から2か月分(12月分と1月分)の診療データをもとに作成します。 なお、第四四半期に申請する場合は、データ作成対象月が「様式7の10届出期限の月を含めた2か月分」となるので注意が必要です。 |

| 2月中 | ステップ③ 試行データ提出 |

期限を厳守し、外来医療等調査事務局へオンラインで提出します。 |

| 2月~3月 | ステップ④ 事務局からの通知受領 |

試行データに問題がなければ、事務局から事務連絡の通知があります。 |

| 3月末まで | ステップ⑤ 様式7の11 提出 |

事務局の通知を受け、地方厚生(支)局の各府県事務所等へ提出します。 |

| 4月1日~ | 算定開始 | 様式7の11が受理された月の翌月(最短で4月)の診療分から加算の算定が可能になります。 なお、本データ作成についての案内は、様式7の11の届出から2~3週間かかるため注意が必要です。 |

外来データ提出加算等の申請に関する注意点

外来データ提出加算等の申請にあたっては、いくつかの注意点があります。主な注意点を3つ解説します。

担当者の設置

様式7の10には、外来医療等調査事務局と常時連絡可能な担当者を原則2名記載する必要があります(担当者が1名のみの場合はこの限りではありません)。また、届出後に担当者が変更になった場合は、別途手続きが必要となります。※6

申請のスケジュール管理

一連のプロセスは数か月を要するため、計画的なスケジュール管理が不可欠です。提出期限は四半期ごとに設定されているため、各書類や試行データの提出が指定された期限に一度でも遅れると、その後の手続きが3か月先送りになります。

遅延のないデータ提出

外来データ提出加算等への対応は、単発のプロジェクトではありません。各書類が受理され、算定が開始された後は、3か月ごとにデータを提出し続ける必要があります。本データの提出および疑義確

認による再提出において、提出遅延やデータの提出方法・形式の不備があった場合は、データ提出締切月の翌々月以降、加算は算定できません。※6

また、提出の遅延が累積すると加算が算定できなくなる厳しいルールもあります。各調査年度においてデータ提出の遅延や不備が3回累積すると、データ提出加算に係る辞退届(様式7の12)を速やかに提出しなければなりません。再度データ提出を行う場合は、ステップ①(様式7の10)の手続きから改めて開始することになります。なお、様式7の12は、閉院に伴い辞退する場合も提出が必要な書類です。※6、7

遅延なくデータを提出し続けるためにも、継続可能な仕組みづくりが不可欠です。

データ作成と提出の具体的な流れ

申請プロセスのなかでも、クリニックにとって最も負担が大きいのが、ステップ②「試行データ」の作成です。試行データのうち特に複雑な「外来様式1(FF1)」の主な内容と、データ提出に必要なツールについて解説します。

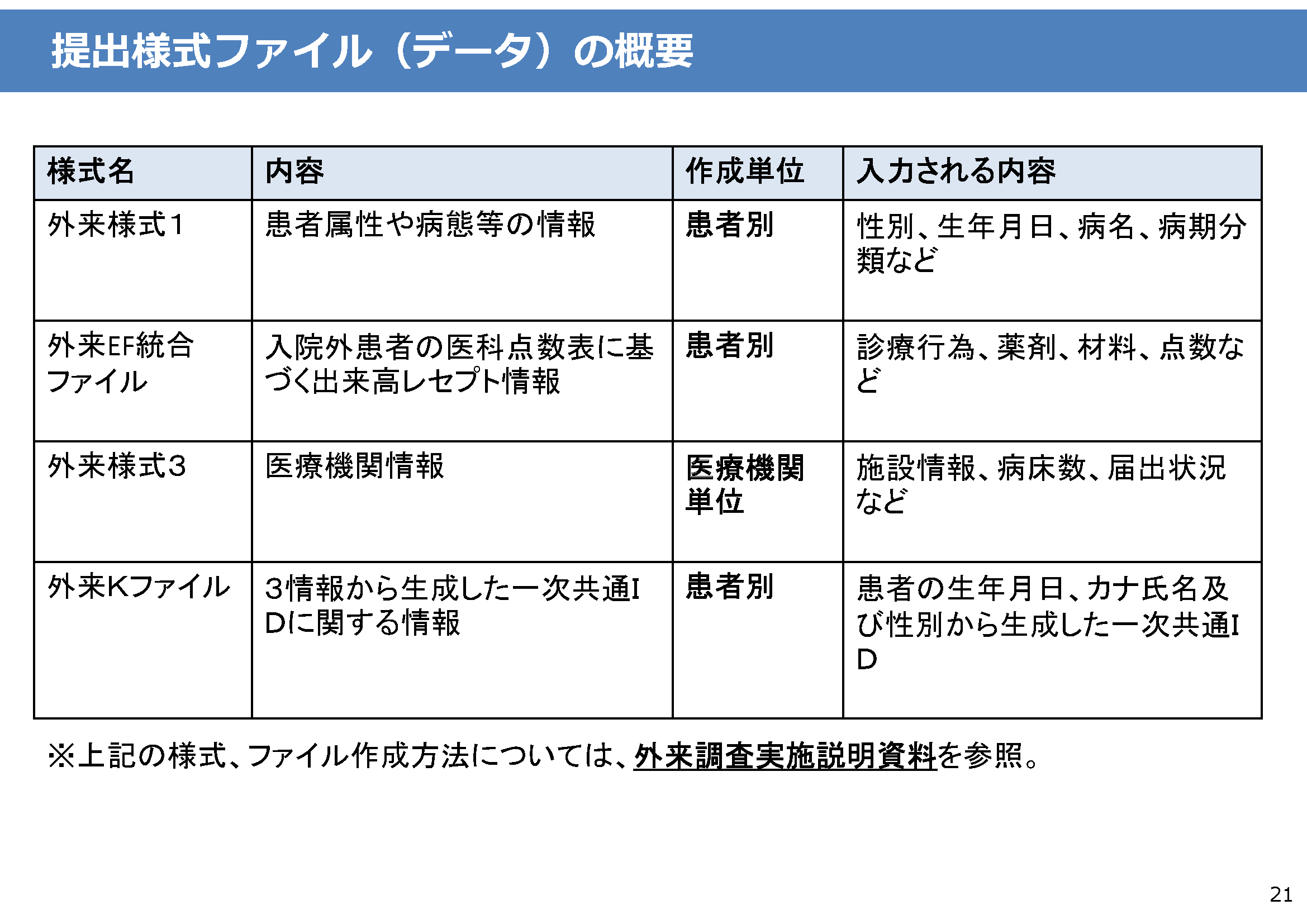

提出する試行データは、患者情報に関する「外来様式1(FF1)」、医療機関の施設情報に関する「外来様式3(FF3)」、レセコンから出力して作成する「外来EF統合ファイル」および「外来Kファイル」という4種類のファイルで構成されています。※6

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

最難関は「外来様式1(FF1)」の作成

この中で特に作成が困難なのが「外来様式1(FF1)」です。患者一人ひとりについて、診断名や処方内容といった基本情報に加え、診断日や診療行為、検査値、生活習慣に関する指導内容など、70項目を超える詳細な情報を記録する必要があります。※6

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

外来様式1(FF1)の作成が難しいのは、これらの情報が院内で一元的に管理されていないことが原因です。例えば、診断名や処方内容は電子カルテやレセコンから抽出できますが、検査会社の報告書から得られる検査値や、医師が診察中に口頭で伝えた指導内容などは電子カルテのフリーテキスト欄に記載されている場合がほとんどです。システムから自動で抽出することが難しいため、多くの項目で手入力による作業が発生します。これが「人員が確保できない」という課題に直結しています。

また、データ提出にあたっては患者が特定されないよう、患者ごとに「データ識別番号」を割り振る匿名化処理が必要です。一人の患者につき1つ割り振られるデータ識別番号は、4つのファイルすべてで共通して使用するため、厳密な管理が求められます。※6

これらの複雑なデータ要件は、クリニックのデータ管理能力を測る指標にもなっています。多岐にわたる情報を正確に統合し、提出できる体制は、質の高い情報管理が行われている証左でもあるのです。

外来医療等調査事務局が配布しているソフト・ツール

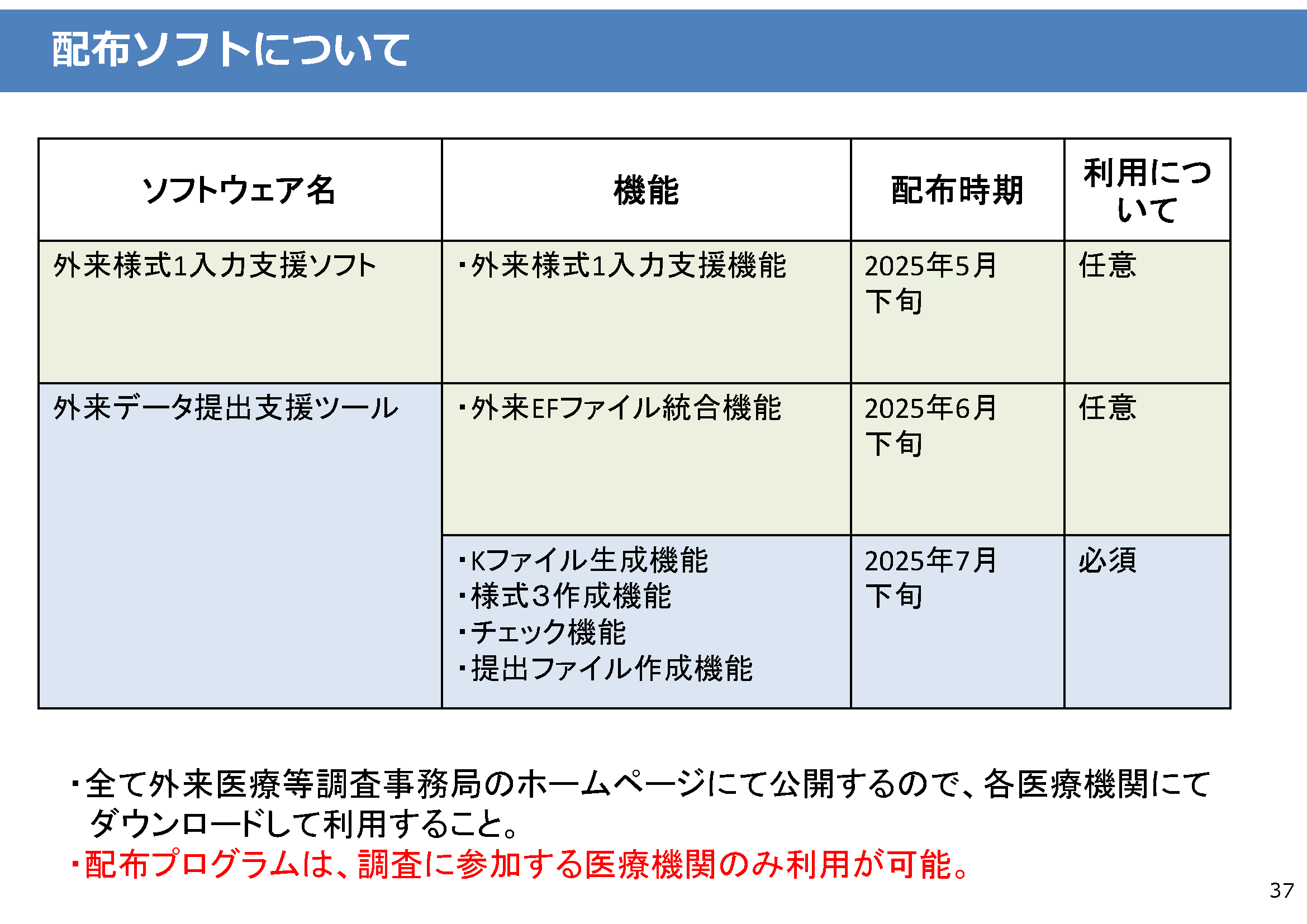

試行データの提出先である外来医療等調査事務局では、外来データ提出を支援するソフトやツールを配布しています。

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

引用元:厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料 ※6

外来様式1(FF1)の入力を支援するソフトも配布されています(利用は任意)。

外来EFファイルは、各医療機関で使用しているレセコンから診療明細に関するEファイルと行為明細に関するFファイルを出力し、両者を統合して作成します。配布されている「外来データ提出支援ツール」には、この統合を支援する機能が搭載されています(利用は任意)。

患者ごとに作成する外来様式1(FF1)と違って、医療機関の施設情報に関する外来様式3(FF3)は、施設に関する情報や病床数、届出状況などを医療機関ごとに作成します。この外来様式3(FF3)と、レセコンから出力した外来K ファイルは、外来医療等調査事務局が配布する「外来データ提出支援ツール」の使用が必須とされています。

作成した4種類のデータファイルは、提出前に外来医療等調査事務局が提供する専用の「チェックプログラム」を用いて、ファイル形式や内容の整合性にエラーがないかを確認する必要があります。チェックプログラムでエラーが出なくなるまでデータを修正し、最終的に4つのファイルを1つの提出用ファイルに統合して、事務局のオンラインシステムを通じて提出します。環境が整っておらずオンライン提出ができない場合を除き、原則としてオンライン提出する必要があります。

外来データ提出加算を効率的に活用するためのポイント

ここまで見てきたように、外来データ提出加算の取得には、特にデータ作成において大きなハードルが存在します。しかし、適切なツールと体制を整えることで、このハードルを乗り越え、加算を安定的に算定することが可能です。

有償ツールの活用による作成業務の効率化

外来様式1(FF1)の作成をすべて手作業で行うとなると、人員不足や担当者の習熟度などの課題が立ちはだかります。この課題を解決する最も効果的な方法は、入力を自動化するためのツールを導入することです。

電子カルテメーカーやレセコンメーカーのなかには、外来データ提出加算に対応した有償の支援ツールを展開しているところもあります。電子カルテやレセコンと連携し、外来様式1(FF1)の項目を可能な限り自動で入力することで、スタッフが手入力する作業を劇的に削減できます。製品によっては、傷病情報や入院の状況をはじめ、日々の診療録を正確に入力することで約9割の項目を自動反映できるようになります。作業負荷の軽減はもちろん、手入力によるミスの防止にも貢献します。

なお、当社が提供する無床診療所様向け電子カルテシステム「BrainBox」シリーズは、外来データ提出用のツールも標準で搭載しています。外来データ提出加算に関するサポートが必要な場合も別途費用は発生いたしません。当社のツールでは、日々の診療で電子カルテに入力した内容やツールへの前回登録内容などをもとに、最大で約90%の入力を自動化することも可能です。

ユヤマの無床診療所様向け電子カルテシステム「BrainBox」シリーズについては、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:【新製品】クラウド型電子カルテ BrainBox CloudⅡのご紹介

関連記事:BrainBox新シリーズ、BrainBoxV-Ⅳについてご紹介!

▶ まずはオンラインデモで、実際の操作感やサポート体制をご体験ください。

電子カルテを核としたデータ収集・管理体制の構築

支援ツールの導入と並行して、院内のデータ収集・管理体制そのものを見直すことも大切です。日々の診療情報を記録する電子カルテが、その核となります。

理想的なのは、日常的に行っている電子カルテへの入力作業が、そのままデータ提出の準備になるようなワークフローです。例えば、患者が来院前にスマートフォンなどから回答するWEB問診機能を活用し、外来様式1(FF1)で求められる生活習慣に関する質問項目をあらかじめ設定しておけば、その回答を電子カルテに自動で取り込むことができます。これにより、手入力する手間を省くことが可能です。

関連記事:AIで進化するWeb問診:メリットと課題、クリニックに最適なシステムの選び方を解説

さらに、電子カルテに経営支援ツールが搭載されている場合、収集したデータを分析して疾患ごとに患者の治療経過を可視化したり、他のクリニックの統計データと比較したりすることができます。データ提出のために集めた情報が、自院の強みや課題を把握するための貴重な資産としても役立つのです。

このように、外来データ提出加算への挑戦は、クリニックのオペレーションをよりデータに基づいた、効率的なものへと変革する契機となります。加算の取得という短期的な目標達成だけでなく、医療DX時代を勝ち抜くための長期的な競争力強化にもつながります。

外来データ提出加算は増収だけでなく質の高い医療提供体制も実現するチャンス

本記事では、外来データ提出加算の概要から算定要件、申請手続き、そして電子カルテを活用したデータ収集・管理体制まで、多角的に解説しました。

外来データ提出加算は、クリニックにとって増収が期待できる診療報酬上の追加点数であると同時に、クリニックに質の高い医療提供体制への変革を促す仕組みでもあります。データ作成という実務的なハードルは高くとも、全体の流れを把握し、さまざまなツールを活用すれば、乗り越えられない壁ではありません。日々の診療情報を集約し、業務を自動化・効率化する最新の電子カルテシステムを活用することで、データ作成を「負担」ではなく、クリニックの収益性と医療の質を向上させる「資産」へと転換することが可能になります。

参考資料

※1 厚生労働省. 令和7年度第4回入院・外来医療等の調査・評価分科会 議事次第.

※2 厚生労働省. 中央社会保険医療協議会. 2025年6月19日 令和7年度第4回入院・外来医療等の調査・評価分科会・議事録

※3 厚生労働省保険局医療課. 令和5年度における外来データ提出加算等の取扱いについて

※4 厚生労働省. 診療報酬調査専門組織. DPC制度(DPC/PDPS※)の概要と基本的な考え方

※5 厚生労働省保険局医療課. 令和6年度診療報酬改定の概要【外来】

※6 厚生労働省保険局医療課. 令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料

※7 厚生労働省 関東信越厚生局. 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて.

株式会社ユヤマ

最新記事 by 株式会社ユヤマ (全て見る)

- 分包機の操作やお手入れの「困った」をすぐに解決!「動画HELP」活用のススメ - 2026年1月20日

- 医療DX事例(かねだ内科クリニック様):費用対効果の検討と全員にとっての業務効率化が成功の鍵 - 2026年1月14日

- クリニックにおける経営分析の基本と電子カルテによる実践手法 - 2025年12月17日

電子カルテを選ぶ際のポイントについて

電子カルテを選ぶ際のポイントについて 電子カルテ普及率の最新動向:導入のメリットと課題、医療DX推進について解説

電子カルテ普及率の最新動向:導入のメリットと課題、医療DX推進について解説 導入しやすい電子カルテとは

導入しやすい電子カルテとは 効率的な運営にはクラウド型電子カルテが便利!

効率的な運営にはクラウド型電子カルテが便利! BCP対策にクラウド型の電子カルテがおすすめです!

BCP対策にクラウド型の電子カルテがおすすめです! 電子カルテの仕組みや導入するメリット・デメリットをご紹介

電子カルテの仕組みや導入するメリット・デメリットをご紹介