藤田医科大学病院様(愛知県)

応対者:

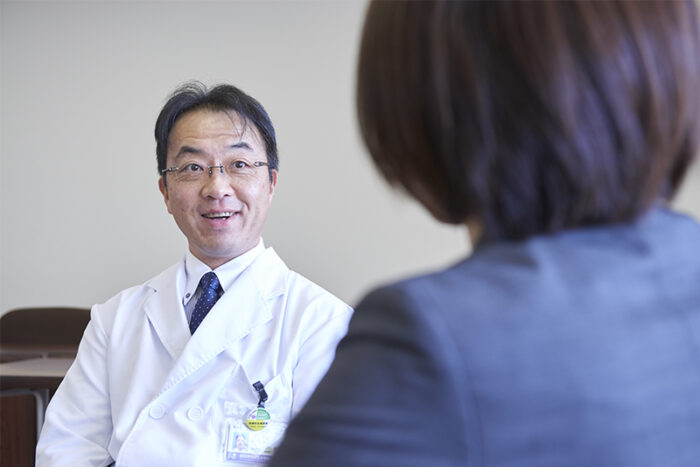

藤田医科大学病院 薬剤部部長 山田 成樹様

藤田医科大学病院 薬剤部副部長 鈴木 孝幸様

藤田医科大学病院 薬剤部係長 鈴木 慎二様

取材者:株式会社ユヤマ 営業企画部主任 松尾 笑加

「ロボット導入」×「補助員」の融合により導入効果の最大化!!

全自動PTPシート払出装置 robo-pickⅡ

病床数で1,435床、薬剤師数が113名、院内調剤が1日トータル1,500件ほどになる国内最大規模の病院様。2017年2月に全自動PTPシート払出装置「robo-pickⅡ」および散薬調剤ロボット「DimeRo」等を導入し、さらに2017年8月にはrobo-pickⅡを増設され、ロボットを最大限に活用した調剤業務効率化に取り組まれています。

今回はrobo-pickⅡを導入された経緯や導入効果について、薬剤部長の山田様および現場を指揮されている先生方にお話を伺いました。

山田様に伺います。藤田医科大学病院様の薬剤部における基礎情報についてお教えください。

病床数は1,435床の病院になりますが、現在所属している薬剤師数は113名、調剤補助員が21名、事務員が1名になります。

規模でいうと病床数でも薬剤師数でも日本一の病院ではないでしょうか。

院外処方率は70%が院内、30%が院外です。院内で調剤している処方数は外来が1日平均850枚で、入院は600枚です。

どのような経緯でrobo-pickⅡ導入を検討されたのでしょうか。

robo-pickⅡは2段階に分けて導入・増設したんですが、それぞれで理由が異なります。

まず、第1段階の導入時には調剤にかかる人を少なくしてもっと病棟業務に人を割り当てたいという考えがありました。そのためにメインユニットを1台ずつで、計3ライン導入したんです。robo-pickⅡ等のロボット導入によって合計で14名を病棟業務にシフトすることができました。

第2段階についてお話しすると、第1段階でメインユニット3台を導入したんですが、robo-pickⅡが3台だけでは14人分の業務をカバーするのが難しかったんですね。薬剤師を病棟業務にシフトさせたことによって、結果的に患者様の待ち時間が増えました。その対応策として外来の調剤応援を始めたんです。そのことにより待ち時間について改善はされましたが、一度病棟に出した薬剤師を応援のために戻しているわけですから、根本的な解決にはなっていないですよね。

そこで患者様の待ち時間を減らすことを目的に、robo-pickⅡの増設を検討しました。

増設する際にシミュレーションを行った結果、メインユニットをさらに4台追加することで応援を呼ばなくてもいい体制を構築できると判断し、4台の増設を決めました。

第1段階の導入後の待ち時間は平均40分、患者様が多い時には最大で95分ほどの待ち時間が発生していたのですが、第2段階の導入によって、2017年9月には、平均20分前後、最大でも50分に抑えることができました。

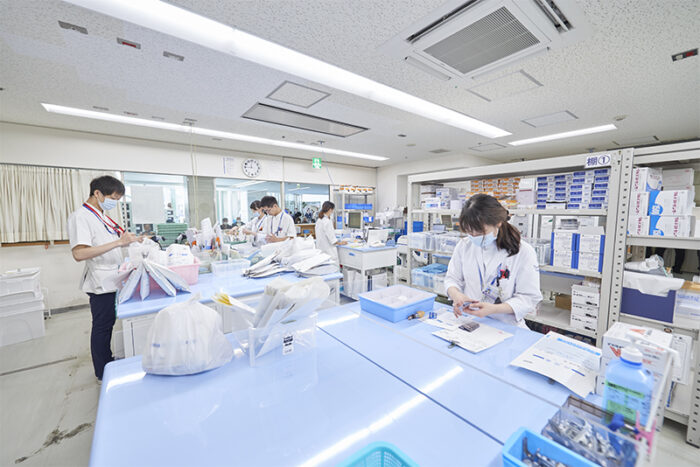

調剤室内にはどのくらいの人員を割り当てられているのですか?

現在、15~16名の薬剤師が調剤室で勤務しています。元々は20~25名がいたのですが、robo-pickⅡで10名、他部署を含めて全体で14名を病棟業務にシフトすることができたんです。

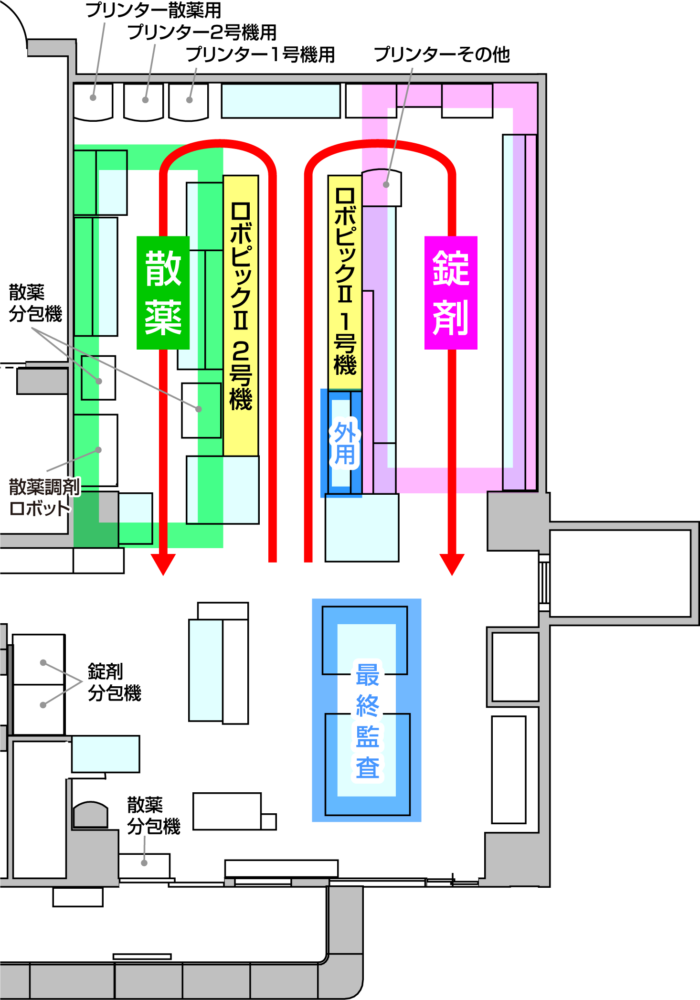

robo-pickⅡは3ラインに分けて配置されていますが、どのような振り分け方をされていますか?

2ラインは外来用(1号機・2号機)ですが、1号機は終日外来用、2号機は外来患者様のピークが13時なので、午前中は外来用に使用し、13時以降は入院定期処方用として使用しています。もう1ラインは別フロアにある3号機で、入院の臨時処方、緊急処方、それから夜間救急外来用です。

robo-pickⅡへのPTPシートの搭載率はどのくらいでしょうか?

そうですね、だいたい5分の3くらいのセット率です。

なぜかというとセットしたくてもできない薬品があるからです。当院ではウィークリーシートを多く採用していましたが、こちらがrobo-pickⅡ搭載薬品の規格外になってしまうためrobo-pickⅡには搭載していません。※1

中にはrobo-pickⅡ導入にあたって、ロボットに搭載するために採用規格を変えた薬品もありました。

ですので要望になってしまいますが、ウィークリーシートも入れられるカセットを作ってもらいたいですね。

※1 ウィークリーシートは10錠タイプに比べシートサイズが大きいため、寸法規格外で搭載不可になる薬品があります。

(搭載可能寸法:縦79~120×横29~58mm)

錠剤ピッキングにおけるrobo-pickⅡのカバー率はいかがでしょうか?

全体の約80%の処方は最低でも1剤をrobo-pickⅡで払い出せています。

robo-pickⅡだけで完結する処方は全体の40~50%くらいでしょうか。

導入時の想定と比べると現在の稼働状況はいかがでしょうか?

robo-pickⅡはスピードが速いですが、安全面でも優秀・有効だと感じています。

実はrobo-pickⅡを導入する前は、人の手でピッキングした方が速いだろうと思っていたんです。

ところが導入してみると、体感としてrobo-pickⅡの方が速いしスムーズだと感じました。またスピードが速いだけでなく機械なので正確ですよね。思っていた以上に性能が高かったです。

先日インシデント・ヒヤリハットを集計したところ、 robo-pickⅡを増設してからの3か月で非常に減っていました。

robo-pickⅡを増設される際に、導線もかなり見直されたとか?

実は導線も大幅に見直しました。第1段階ではひとまずrobo-pickⅡを空いているスペースへ入れただけだったので、実際に運用してみるとあちこち行ったり来たりしていたんです。

そのため、増設の際にレイアウトも見直すことにしました。

キーワードは「一方通行」です。行ったり来たりしなくて済むようレイアウトを考えました。

robo-pickⅡからトレイが出てくるところにプリンターを置き、処方箋・薬袋・robo-pickⅡから出てきた薬を即座に揃えられるように。処方の40~50%はそれでピッキングが完結するのでそのまま最終監査台へ。完結しない処方については、それらを取った後に「非搭載薬品取り揃えシート」に従ってピッキングを行います。錠剤棚はプリンター側を起点に奥からあいうえお順に並べているので、一連の流れでピッキングを完了できます。また、散薬関連の処方箋なら散薬台側を通ります。

プリンターは4台ありますが、robo-pickⅡ1号機分・ robo-pickⅡ2号機分・散薬分・ robo-pickⅡが絡まないものというようにプリンターの位置によって出力するものを分けていますので、処方箋・薬袋を取りに行く場所を迷いません。

(手前右手にrobo-pickⅡ払い出し口))

散薬処方があるときはこちら側を通る。

私の考え方として、「対物から対人へのシフト」、ものに対する業務は機械に任せて人がやらないといけないことを人がやるべきだと考えています。薬剤師の仕事と機械の役割分担をきちんと行うということです。そのためには薬剤師だけでなく、補助員の存在も不可欠です。

機械を導入しても、処方箋・薬袋・薬はそれぞれ別のところに出てくるので、いちいち取りにいかないといけないですよね?当院の調剤補助員はこの処方箋薬袋とrobo-pickⅡから出てくる薬を合わせる仕事をしてもらっています。

せっかく導入しても、robo-pickⅡから出てくる薬を集めてくる仕事を薬剤師にやらせたら意味がないですよね。ライセンスがなくてもできるところなんで。robo-pickⅡを有効活用するためには補助員が必要なんです。

入院定期処方は今ほぼ補助員にやってもらっています。外来は中々数が多いので全てというわけにはいっていませんが、半分くらいは補助員に集めてもらっています。

単に導入するだけでなく調剤補助員様がいることによって、効果が最大限に引き出されているんですね。

そのとおりです。

robo-pickⅡを入れるだけでは意味がなくて、「それを完結させる仕組み」が必要なんです。

「完結させるための仕組み」というのが当院の場合だと、薬剤師以外の人、つまり補助員です。薬剤師は監査が大事なので。

導入して間もなく、補助員は取り揃えシートを見ながら数も数えてたんです。でも私は数は数えなくていいと言いきかせています。robo-pickⅡがほぼ正確なんだから補助員が数を数えなくてもいいでしょ。最終監査で薬剤師が見ているんだから。

補助員はrobo-pickⅡから払い出されたトレイを移しかえないでそのまま最終監査台へ持っていきます。

今後の展開についてはどのようなことをお考えでしょうか?

これまでは、調剤業務を効率化して病棟業務へのシフト、それから患者様の待ち時間短縮を行ってきましたが、今後は外来調剤室においては服薬指導にもっと力を入れていきたいと考えています。調剤ロボットで減らした時間を、患者様対応にあてて患者満足度を上げようという狙いです。

実は今、ユヤマのシステムで「患者窓口対応支援シート (出力物) 」というものを準備してもらっているんです。この「患者窓口対応支援シート」をもとに服薬指導を行います。処方された薬剤によって確認すべきことがこのシートに出てくるんですよ。薬剤師はシートをもとに確認事項を確認したり、こういうところを注意してくださいねといった説明をします。

「患者窓口対応支援シート」を取り入れることによって、薬剤師は患者様に適切に説明できるようになると考えています。

副薬剤部長の鈴木様にお伺いします。robo-pickⅡを実際に使われてどのような効果を感じられていますか?

robo-pickⅡについては正直、導入前は期待していなかったんです。人の方が絶対に速いしロボットの前で人が待つような状況になるんじゃないか、と想像していました。

ですが実際に導入してみたら、速いですね。スピードが想像以上でしたし、それだけでなくカセットへの薬剤補充の際にはバーコードでチェックを行っているので取り間違いのヒヤリハットがなくなりました。

トレイが6分割なので、処方の内容によっては何段にも積み重なるんじゃないかと想像していましたが、当初の想定よりは問題なくスムーズに運用できています。

また、当院の場合は調剤補助員がいるので、補助員がrobo-pickⅡに対応できるというメリットがあります。薬剤師が出てきたトレイを集める業務をやっていたとしたら、ここまでのメリットは感じなかっただろうと思いますね。

導入する際にrobo-pickⅡへの搭載薬品はどのようにして決められましたか?

第1段階では、搭載薬品は使用頻度の高いものから選びました。

その後、robo-pickⅡを使用する中でピッキングミスがないということがありましたので、多規格の薬品や類似薬があるものを優先的に中に入れるようにして、ミスを防ぐようにしています。

現在、300種強のPTPシートをrobo-pickⅡへ搭載しています。

外来用に使用している1号機と2号機の処方の振り分け方についてはどのようにされていますか?

元々は外来用の2ラインに単純に交互に処方を振り分けしていました。ただ、2号機だけ3つ目のメインユニットがあるので、2号機に搭載されている薬がある処方でも1号機に割り振られてしまい余計な手間が発生することがありました。そのためユニット1・2を同じ薬品に統一して、ユニット3にあるものは優先的に2号機へ流れるように処方の振り分けを変更してもらいました。

薬剤部係長の鈴木様にお伺いしますが、robo-pickⅡの導入前と導入後で仕事にどのような変化がありましたか?

以前は監査業務を2人でやっていたのですが、3人や4人ですることも増えました。調剤補助員がいるため取り揃えを補助員に任せることができるので、薬剤師は処方監査に時間を割くことができています。処方数自体は変わらないので、監査の人数が増えたことによって今までよりも安全に落ち着いてできるようになりました。

物に対する業務から人に対する業務へのシフトといわれている中で、窓口業務も元々1人で対応していたのを今は2人に増やしています。robo-pickⅡの導入によって薬をお渡しするスピードは速くなりましたが、今後は患者様への説明にも力を入れたいと考えています。

最終監査には奥の2台をメインに使用し、繁忙時は手前も使用。

導入にあたって工夫されたことなどがありますでしょうか?

robo-pickⅡを導入した際に設置スペースを確保するために錠剤棚のケースを小さいものに変更しました。これは要望になってしまいますが、調剤室のスペースには限りがありますのでさらにコンパクト化すると嬉しいと思います。

また、ウィークリーシートなど搭載したくてもできない薬品もあるので搭載薬品の制限がなくなって、搭載できる薬品数が増えるとより効率的になるんじゃないかと思っています。

藤田医科大学病院様(愛知県)はこんなところ

「ロボット導入」×「補助員」の融合により導入効果の最大化!!

今回取材に快くご協力くださった山田様はこの点を強調され、「ロボットを単に導入するだけでは宝の持ち腐れになってしまう。だからユヤマの営業さんもロボットを売るだけではなく使い方までを含めて提案するといい」と仰っていました。

実際に藤田医科大学病院様においては「ロボット導入」による効率化だけでなく、「調剤補助員」様の仕事ぶりがかけ合わさって業務効率化を実現されています。このような実績から、他の病院様から「見学させてほしい」という依頼も多数来ているそうです。

2017年11月時点の情報です。